索引は読者が求める情報にたどり着くための地図になります。

こんなお悩みございませんか?

- どうやって作るのか分からない…

- 索引作成の時間が十分にとれない。

- 索引作成に負担がかかっている。

- 索引を作ったが、もっと内容を充実させたい。

これらのお悩み、索引作成支援サービスにお任せください!

東海共同印刷の索引作成支援サービスの特徴

1

本文校了後の索引校正作業の負担を軽減!

通常、索引作成は、本文の校了後に行う場合が多く、本の発刊までの時間に追われる中での作業になることが多いです。

そのため、見出し語の検討が間に合わず、十分な索引の作成ができていないのではないでしょうか?

東海共同印刷では、通常の索引作成のフローとは違い、本文の校正中に、索引用の見出し語の選定作業やマーキング・見出し語のリストの確認・校正を行うことができます。

まずは、本文の制作開始前に、索引の有無について検討し、索引の作成が必要な場合、作成のための期間を設けます。

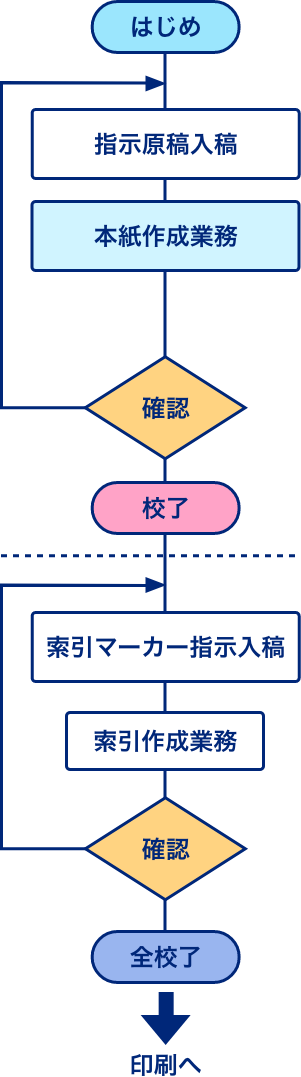

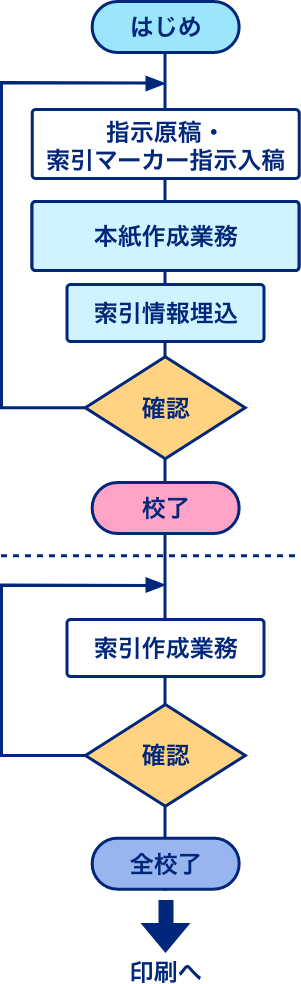

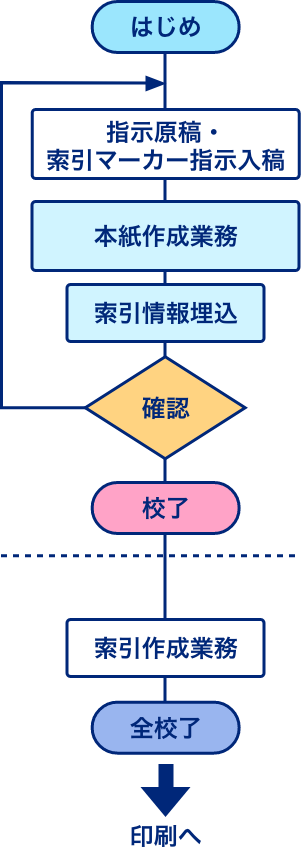

索引付き書籍作成フローの比較

一般的なフロー

パターン(1)

本紙校了後に索引の作成を始めるため、スケジュールが非常に厳しい。

パターン(2)

索引情報の埋め込みは完了しているものの、並び替え、読みの修正などが最後に詰め込まれる。

東海共同印刷のフロー

本紙校了までに索引の並び替え、読みの修正など完了しているため、最終的な負担が少ない。

2

読みの校正もきちんと対応!

索引作成の際、読みの正誤の確認作業は見落とされがちですが、弊社ではその点も抜かりなく作業できます

一般的なフローの場合、いずれのフローでも本紙校了後、スケジュール的にも厳しい期間に読みの正誤の確認作業があり、大きな負担が発生してしまいます。

弊社の作業フローの場合は中間ファイルを作成し、校正回転と同時にまたは別口のスケジュールで読みや索引種別の校正作業も進めていきます。

索引作成にあたって

実際の作業について

(1)校正段階で、本紙にマーカー指示を入れていただくか、索引文字のリストをいただき、それを元に索引情報を埋め込んでいきます。

(2)索引情報は任意のタイミングで書き出しをし、一覧化した中間ファイルを作成します。

(3)必要に応じて中間ファイル、本紙マーカーに修正を加えていきます。この修正内容を本紙埋め込みデータに反映させていきます。

(4)最終的には本紙校了後に索引の組版処理を行うことになりますが、この校正回転中に中間ファイルから組版を実行し、体裁の確認をあらかじめ行うこともできます。

これを校正回転に合わせて繰り返します。

本紙校了と同時に最終の書き出し処理を行い、索引の組版処理をします。

索引の種類について

索引には、単純な読み順のもの以外にも、1文字目を優先して並び順を変更したものや、カテゴリごとにまとめたもの、グループ化された索引をもつもの等があります。用途に応じた索引を作るのが望ましいです。

弊社では埋め込みデータの追加や中間データの加工をすることで、これらのニーズにお応えできると考えております。お気軽にご相談ください。

索引種類の例

※下記の画像をクリックすると拡大して表示されます。

索引は読者が知りたい情報を選定できるかが大切です。

索引は、本の中に、読者が求めている情報があるかどうか探せるようにするものです。

索引を作るにあたって、書籍の主旨を理解し、読者がどんな人か、どんな情報を求めているのかを想定することが大切です。

索引項目を増やすことはかえって利便性を損ないかねません。

読者が知りたい、調べたいと予想される項目が、索引に抽出されている必要があります。

読者にとって本当に必要な項目かを検討し、選定しましょう。

ちょっとした豆知識

研究者や編集者の間では著名な、学術的著作物の書き方のマニュアル『シカゴマニュアル』では、”ノンフィクションのすべての真面目な本が、その有用性を最大限に発揮するには、索引が必要である”と述べています。